要点提示:

· 如果我们的文化想要得到有效传播,前提是我们必须清楚自己文化中真正的文化基因和优秀的可以转化为当下价值的部分。

· 文化里面其实特别要避免两种态度,一个叫做“妄自尊大”,另外一个叫做“妄自菲薄”。其实这两种态度的核心是一个字,就是虚妄的“妄”字。

· 完成我们优秀文化基因的创造性转化与创新性发展,是我们在“一带一路”人类命运共同体里完成中外文化交流的前提。

· 不被期待的传播是无效传播,在中国文化国际传播过程中必须增强传播内容的趣味性,引发传播对象的好奇心。带着问号打开的传播,比我们斩钉截铁用惊叹号砸出去的传播要更有效。

· 要了解对象性的需求究竟是什么,在这种对象性需求上,做点对点的研究。

· 希望能做更多实事,以小见大、文而化之,在跨文化传播的案例对比中,让我们经过理性提炼过的中国文化有效地走向世界。

4月3日,“一带一路”高端智库论坛暨“一带一路”智库合作联盟理事会第四次会议在京召开。我院院长、首席专家于丹教授应邀参加“国际认知与对外传播”专题研讨会并发言,以下是演讲实录:

习近平总书记说到,文化自信才是我们更基础、更广泛、更深厚的一种自信,我想说我们今天中国人真的了解自己的文化,在什么样的方面、有什么样的自信吗?我认为,中国今天必须要放在一个变化的时代背景下来重新认知自己的文化。

首先,我们是农耕文明的底色,我们的观念是从农耕的土地上出现的;而今天,我们是都市文明。过去的熟人社会转变成了陌生人社会,过去大家族的伦理关系维系,变成了一个一个相对封闭的小家庭,过去大家是以一种道德规则来制约家国一体,而现在大家有了更多的社会空间和个人隐私。

我们的文化历史悠久,在几千年文明的洗染中有一些东西已经过时了,有一些成了当下的约束。我们提出了优秀传统文化价值的“创造性转化与创新性发展”,我认为,我们谈一带一路文化共识、民心相通的前提,是我们要完成我们自己文化对于国人的“双创”,我们如果都不清楚自己家是什么好东西,我们又何谈去做沟通呢?

举个例子,我曾经去过很多国家的孔子学院,我看到我们的老师还在拿着融四岁能让梨,给美国孩子讲这是道德。美国的小孩就说,为什么他要把大的给哥哥?老师说,你看你自私吧,你难道认为自己应该留着大的吗?美国小孩说,不,把大的一分两半,把小的一分两半,我拿一大一小,我哥哥拿一大一小,这叫做公平。然后老师说,梨这个东西不能切呀,分梨是不吉利的呀,小孩彻底蒙掉。

文化里面其实特别要避免两种态度,一个叫做“妄自尊大”,另外一个叫做“妄自菲薄”。其实这两种态度的核心是一个字,就是虚妄的“妄”字。不了解才会出现一会儿觉得我们是世界闻名的救世主,一会儿认为我们要砸烂孔家店。怎么样才使我们自己的文化真正理性起来,这是在座每个人需要考虑的。

举个例子说,为什么西方人会对中国听众幕间鼓掌这事颇有微词,听个交响乐,四个乐章之间非鼓掌不可。要知道,中国人听戏的时候,角儿没出来就得给碰头彩,一段唱完,要不喝彩,不跺脚的话,角儿是不高兴的,这是中国戏园子的习惯,有一种习俗是流淌在血液中的。

我们了解自己吗?中国人过去的公共空间都是热闹的,出去看灯、赶集、听戏都是热闹的。但是西方的文明不是这样,在公共空间看展览,听音乐,穿着燕尾礼服,都得是安静的。所以这是一种文化的传统,我们绝不能进行简单的优劣之分,要放下非黑即白,非此即彼,非对即错的优劣观,对自己的文化建立理性的态度。完成我们优秀文化基因的创造性转化与创新性发展,是我们在“一带一路”人类命运共同体里完成中外文化交流的前提,这是我想讲的第一点。

第二,今天早上我说的几句话,主持人特别强调了一句,“不被期待的传播是无效传播”,今天咱们这里做传播的专家是很多的,大家想一想我们做过多少自说自话的传播,无论说一个民族认为他的好东西被别人不理解,还是说一个母亲教训孩子的时候,孩子有逆反心理,说教不被接受,道理是一样的:怎么样能够唤醒人家的传播期待。

我认为,这是从“一带一路”的文化共通,一直到我们的对外传播应该研究的重大命题。唤醒传播期待,就是要让对方认为我需要这个东西,我需要了解,不论是想跟中国人做生意,还是认为中国是一个崛起的大国,哪怕是仅仅是出于一种文化交流的兴趣,哪怕就是为了了解中国的工艺品。渴望了解中国,带着问号打开的传播,比我们斩钉截铁用惊叹号砸出去的传播要更有效。

传播学上有一个三I原则,就是在一个传播信息的信道里面要有三个I打头的单词,那就是传播信源时候的information(信息),你的信息量要饱和;在传播渠道过程中的Interest(趣味),趣味点要足够;以及传播中的impact(影响力),你的影响力要强大。我们现在往往是在起点上的information,在量上面是没问题的,但问题在于瘀积、过剩,其中有很多惰信息。而传播渠道中的Interest已经被大家忽略了,传播的信息重要但是无趣。而Iimpact有的时候还真是个零。所以,没有影响力的传播是无效的。

怎么样叫做有影响?我们院连续四年坚持做了外国人认知中国文化研究,现在在澳洲、美国,国际上对我们最感兴趣的都是这样的一些合作,那就是要了解对象性的需求究竟是什么,在这种对象性需求上,做点对点的研究。

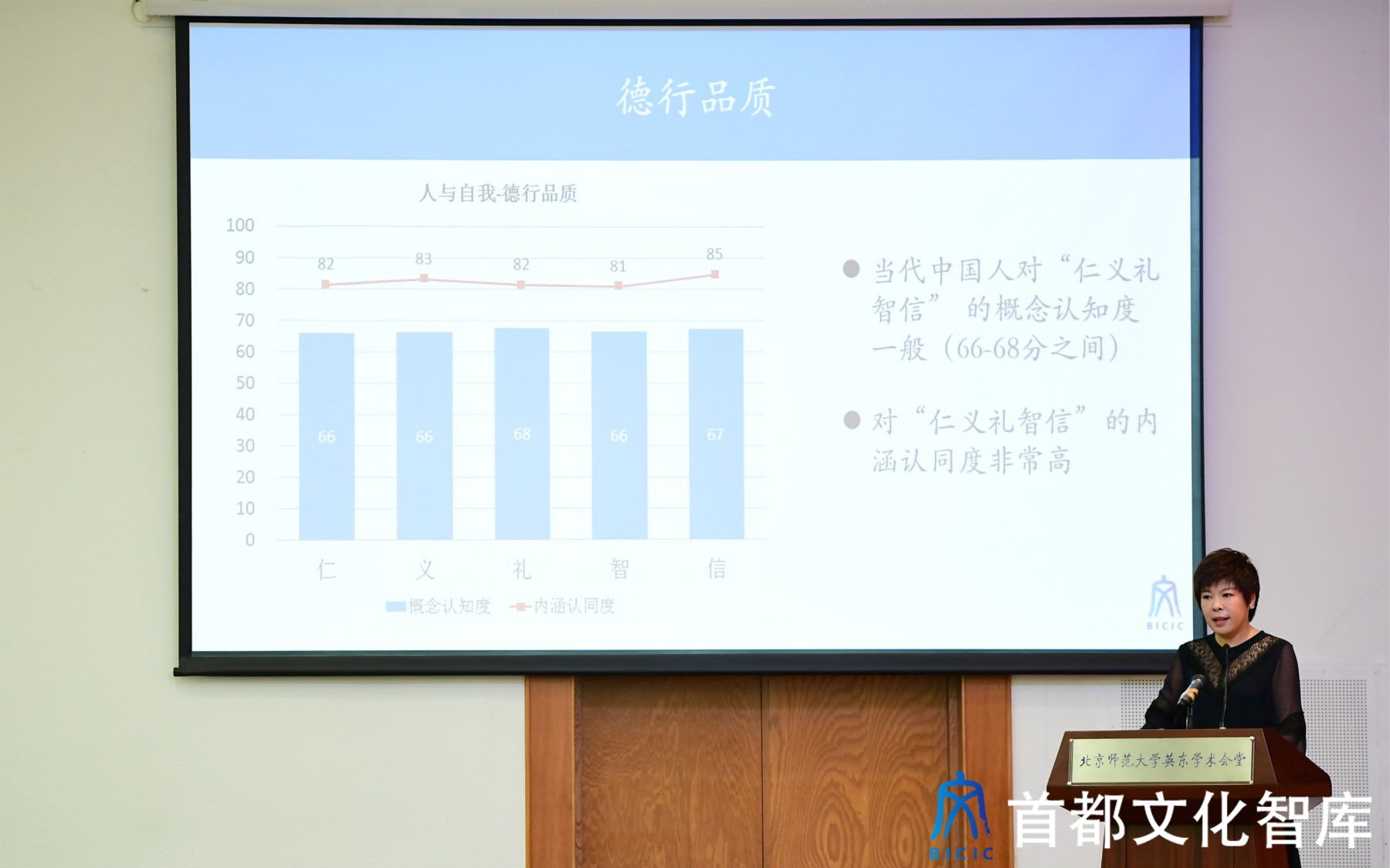

于丹教授在第五届文化创新国际论坛上发布《中国传统文化价值当代认知状况调查(2016)》

我们院的跨文化案例库现在做的一些内容,这些内容是非常有意思的,下面是可以做分支的。比如茶与咖啡。在茶这个问题上,澳洲人就来找我们说,你们中国讲“茶禅一味”,哲学和咖啡又是什么样的结合呢?我们往往认为咖啡馆里面有普希金,有马克思,哲学家和文学家都不缺少的,但是不像你们的茶禅意味结合得这么紧密,这点我们可以有什么借鉴呢?

我们想一想中国龙的传播过程中有多少的妖魔化色彩,有多少误读?dragon为什么有邪恶的色彩,为什么不像我们自许龙的传人这样骄傲?对色彩的误读也是一个例子。中国人喜欢大红的颜色,喜庆;而红色在西方并不是一个很吉祥和宁静的颜色。我们传播的时候注意到这些吗?

我真的是呼吁也期待,我们也愿意从事这样的工作,就是建立有效的跨文化传播案例库。我们在研究过程中发现,故宫和卢浮宫有那么多相通的文化宝藏,而有那么不同的观念,同样都是皇权的色彩,但是它的呈现是如此的不同。

我们从这些宫殿,从这些器物上可以比较出来,爱是一种人类的共通价值,但是西方的爱是博爱,在上帝面前是平等的;东方的爱是仁爱,是有级差的,也就是说君臣父子,在其位不僭越规矩可以爱你,但是越位的话格杀勿论,这个跟博爱是不同的,所有这些在器物上是可以有反映的。

我们现在做完的和已经在做的大概有40多组比较案例,从委内瑞拉的音乐拯救计划和我们的希望工程,这种当代案例的比较,到哈努曼跟孙悟空这种“一带一路”的案例,一直到广场舞和骑马舞,这种很活跃的当代的,以及那些古典的。

我们希望在这些案例建立之后,它服务的不仅仅是文化,而是在民心相通的基础上,把我们有效的贸易对接、金融共建,还有一些长远的计划都能做下去。

我有一个很喜欢的项目叫做“面对面”,就是中国的noodle和意大利的Pasta,就是一边全是意大利面,一边全是中国的削面、扯面、油泼面,同样都是对于麦子的态度,为什么加工方式如此不同?大家知道“民以食为天”,在饮食上表现出的文化差异,绝对是可以以小见大的。所以,我们希望能做更多实事,以小见大、文而化之,在跨文化传播的案例对比中,让我们经过理性提炼过的中国文化有效地走向世界。

谢谢。